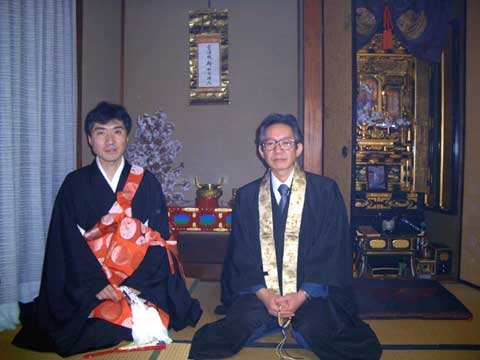

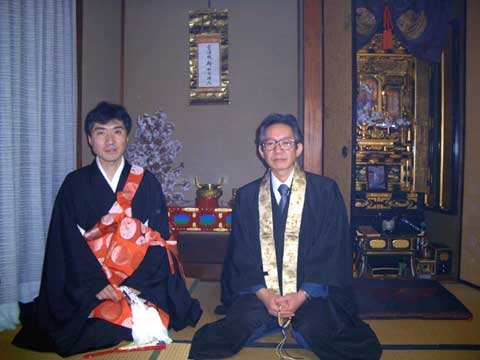

去る4月2日、祖母・宣心院釈妙文禅尼(文子)の33回忌法要を山科の自宅仏間にて勤修。

孫で従兄の進藤宗法師(釧路・聞名寺住職=写真右)も参列。 |

祖母は明治生まれ、武家の末裔(鹿児島・島津家)とあって、就寝時には枕元に短剣を置いて不測の事態に備えるという厳しい一面もありましたが、小生が生まれてからずっと同居しており、毎日優しくしてくれました。晩年は京都家庭裁判所の調停員を務めるかたわら、家では日本画や俳句、詩吟などを好み、小生も毎日のように祖母のそばで絵を描いていたものです。

祖母は毎朝お内仏の前で『嘆仏偈』をお勤めしましたが、小生は隣にちょこんと座り、意味もわからないままに、祖母のとなえる嘆仏偈をいつの間にか覚えてしまいました。今でも嘆仏偈をとなえるたびに、祖母のことがなつかしく思い出されます。

|

三月五日、重要文化財の龍谷大学大宮学舎本館講堂で、国内外でコンサート活動を行う僧侶ミュージシャン・北條不可思師(神奈川県)の主催する「縁絆コンサート」にゲスト出演。約二百五十人の聴衆が会場に集まりました。今回のテーマは「おかげさまでありがとう」。全十九曲のうち数曲をセッションしました。会場の声には、神奈川県から駆けつけた男性は「こんな形の布教活動があるんだと感動した」あるいは、京都市の女性は「感激しました。今日のご縁に恵まれて本当によかったし元気が出た」などがありました。

いよいよ今年よりサウンドプラントオーズの活動が再開します。五月一日の西方寺様(愛知県)をはじめとして、全国数ヶ所での公演を行います。

|

|

去る2月21日、宣心院賛助会員の園村義耕師(真宗大谷派來生寺住職)が逝去されました。行年43歳、入院から1ヶ月足らずのご闘病の末、還浄なさいました。師は、青森県鯵ヶ沢町に生まれ、大谷大学大学院修了後、來生寺住職としてはもちろんのこと、鯵ヶ沢町にある「日本海拠点館」の運営委員長として鯵ヶ沢音楽祭の開催に尽力されるなど、地元でも大活躍されていただけに、突然の訃報に言葉もありません。平成11年9月、同寺にて蓮如上人五百回御遠忌を厳修された折には、小生も参修させていただきました。

師は、宗門の伝統を大切にしつつ、音楽や文化面からも新しい形で布教を進めることが大切だといつもおっしゃっておられました。よく、ご法話で人の世の無常を口にする小生ですが、師のように身近で大切な人を失ってはじめて、それが口先ばかりのことであったと思い知らされました。

なお、4月7日の寺葬に先立ち、5日に弔問・焼香をさせていただきました。 |

|